ミュー粒子を応用した地盤危険性探査技術の実用化に関する調査研究

1. 研究期間

平成23年6月〜平成24年3月

2. 委員長

徳永 朋祥 氏 東京大学大学院 新領域創成科学研究科 環境システム学専攻 教授

3. 参加機関

主査企業:川崎地質(株)

東京大学、放射線地学研究所、(独)産業技術総合研究所、東京地下鉄(株)、東京電力(株)、飛島建設(株)、川崎地質(株) (7社)

4. オブザーバー

経済産業省国際プラント推進室、経済産業省産業施設課、(一財)機械システム振興協会、応用光研工業(株)

5. 補助事業の概要

(1)事業の目的

インフラの老朽化に起因する地盤の空洞や、坑道跡や防空壕など過去に掘削された地下空洞が原因で地表に陥没を生じる被害が起きている。従来の空洞探査技術は、探査深度や分解能(解像度)の点で不十分な領域(探査空白域)があり、また、都市部ではノイズの影響を受け適用範囲が限定されていた。本事業は、透過力が高く、都市部のノイズに影響を受けず、また、高い分解能が期待できる宇宙線ミュー粒子を利用した空洞探査システムの開発を目的とする。

本探査システムによる空洞探査や健全性モニタリングが普及すれば、従来の探査技術では調査・把握できなかった地盤の空洞や密度分布の変化を明らかにすることができる。これにより地盤陥没等の災害を未然に防止することができ、国民の安全・安心社会の構築に大きく貢献できる。

(2)実施内容

平成20〜22年の3ヵ年は、財団法人機械システム振興協会の委託事業として、宇宙から地表面に自然に降り注ぐミュー粒子を利用した地中空洞探査技術、地盤可視化技術(ジオトモグラフィ)の調査・研究を実施してきた。

3年間の調査研究で、上下2個のシンチレータ(ミュー粒子をカウントする計測器)を同時に透過するミュー粒子をカウントする計測機器を新規に開発し、直径の異なる4機の計測機器を試作し、それらの計測機器を用いた地中空洞計測技術、計測データに基づく三次元ジオトモグラフィ解析による地盤の可視化(密度分布図)技術を開発してきた。

平成23年度は、残された課題である地下環境への対応(防滴・防塵、安定した電源の確保など)を図るための新たな計測機器の開発と実用化システムの構築に向けた活動を行った。

1)地下環境に対応した計測器の改良

・平成22年度製作のマルチ計測機器に防滴対策を施し、工場で動作確認試験を実施。

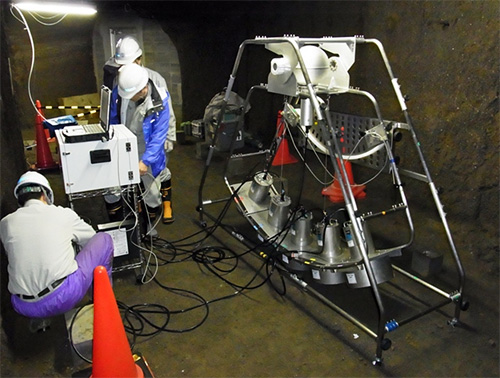

・1月中旬から神奈川県内の地下施設において、高湿潤環境下(相対湿度100%)での計測試験を実施し、機器の性能確認を行った。

2)実用化システムの構築に向けた活動

・12月末まで都内地下施設にて試作器B・C・改良型マルチ計測器を用いてデータを取得した。その後、三次元トモグラフィ解析を行い、計測点数(データ量)が解析結果に与える影響について検討した。

・試作器Aを用いて長期定点計測を実施。ミュー粒子の時間変動が解析結果に与える影響について検討した。

・本探査技術のニーズが多い狭小空間での計測に対応するため、小型マルチ計測器を考案した。

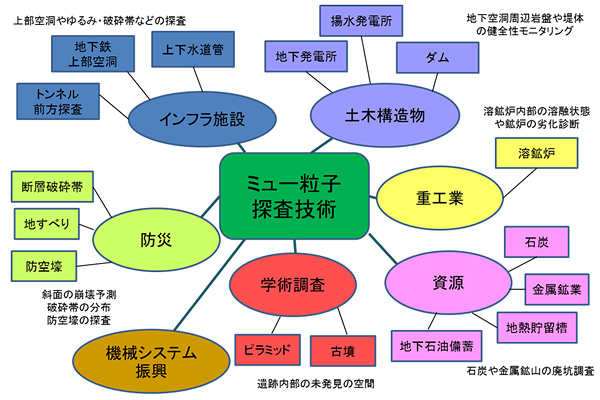

・様々な分野での利用を想定し、調査目的、調査対象毎に測定方法や現有技術での課題を整理した。

写真1 計測機器 防滴改良箇所

写真2 高湿潤環境(相対湿度ほぼ100%)での計測実験状況

図1 ミュー粒子を利用した探査技術の様々なニーズ

6. 予想される事業実施効果

インフラの老朽化に起因する地盤の空洞や、坑道跡や防空壕など過去に掘削された地下空洞が原因で地表に陥没を生じる被害が起きている。従来の空洞探査技術は、探査深度や分解能(解像度)の点で不十分な領域(探査空白域)があり、また、都市部ではノイズの影響を受け適用範囲が限定されていた。

本探査技術は、透過力が高く、都市部のノイズに影響を受けず、また、高い分解能が期待できる宇宙線ミュー粒子を利用した空洞探査システムである。

本探査システムによる空洞探査や健全性モニタリングが普及すれば、従来の探査技術では調査・把握できなかった地盤の空洞や密度分布の変化を明らかにすることができる。これにより地盤陥没等の災害を未然に防止することができ、国民の安全・安心社会の構築に大きく貢献できる。